- Подробности

- Автор: Алексей

- Категория: Документальные источники

- Просмотров: 1215

Рейтинг: 5 / 5

Где искать ревизские сказки по переписи населения

Ревизские сказки а также аналогичные источники по генеалогии такие как метрические книги и исповедные росписи являются незаменимыми инструментами поиска, которые помогают исследователям родословных. Благодаря умению правильно пользоваться ревизскими списками в совокупности с другими документами, архивисты или те, кто изучают историю своей династии, могут установить цепочки родства между поколениями. Эксперты и признанные профессионалы рекомендуют пользоваться комплексом мероприятий, а не каким-то одним источником, ведь при таком подходе эффективность будет ощутимо выше. Информация, полученная на основе исследования ревизий населения - это ценнейшие данные как для конкретных семей, так и для России в целом. Вспомогательную статью о ревизских сказках администрация livemem.ru рекомендует начать изучать с исторических фактов, приведенных ниже. Если Вас интересует, как выглядели списки а также их структура - ознакомьтесь с подготовленными картинками и прочитайте пример записи в конце статьи.

26 ноября 1718 года по указу Петра Первого была начата ревизия-перепись населения (в более ранний период своеобразные переписи тоже проводились, но в значительно упрощённой форме). Причиной введения ревизских списков послужила необходимость определить, "сколько, где, в какой волости, селе и деревне крестьян, бобылей, задворных и деловых людей, всех от старого до самого малого, с летами их". Этот указ знаменует переход российского налогообложения с подворного на подушное, где "ревизской душой" являлось лицо мужского пола. Лишь при более поздних переписях населения в ревизские сказки заносились "души женского пола". Зная нюансы, пользователи архивов не будут тратить время на поиск того, чего нельзя найти в принципе.

С 1718 по 1858 годы в Российской империи проведено 10 ревизий:

01: 1718 - 1727 гг. (женский пол не учитывался);

02: 1743 - 1747 гг. (без учета "женских душ");

03: 1761 - 1767 гг.;

04: 1781 - 1782 гг.;

05: 1794 - 1795 гг.;

06: 1811 г. (женский пол не учтен);

07: 1815 г.;

08: 1833 г.;

09: 1850 г.;

10: 1857 - 1858 гг.

Ревизские сказки по переписи могли составляться на протяжении 5 и более лет. На некоторых ресурсах можно встретить обозначение как несколькими годами, так и одним, при этом если к этапу ревизии-переписи присваивается конкретный год - под такой записью подразумевается, что именно за этот период времени было учтено больше всего единиц подушного обложения. Итогом ревизии населения являлись составленные генеральные табели и окладные книги, где в удобном для исследователей и статистов формате приводились собранные данные.

В середине XIX века видную роль в улучшении переписей населения и ревизских сказок сыграли международные статистические конгрессы 1853 года в Брюсселе а также 1872 года в Санкт-Петербурге, на котором были установлены организационные принципы проведения ревизий.

Где хранится информация о ревизиях населения

Процесс поиска предков посредством изучения исторических документов достаточно сложен даже для специалистов с профильным образованием, а для начинающих исследователей ещё и затрудняется отсутствием опыта. Определить, где найти ревизские сказки сможет не каждый, так как требуется еще и сравнение административного деления современной России и территории Российской империи. Для тех, кто хочет сберечь время мы предлагаем генеалогические услуги. Воспользовавшись нашей помощью, Вы получите родословную, составленную на основе достоверных материалов и документов (ревизских сказок в том числе), подлинность которых будет подтверждена государственными учреждениями.

Перед тем как выяснить, где искать ревизские сказки, следует знать, какие группы населения подлежали налоговому обложению а также относились ли к ним представители искомой династии. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы не проводить бессмысленный поиск. Например, если Вы ищите отца прадедушки - отставного солдата, то тратить время на анализ ревизских сказок нет смысла, в связи с тем, что состав действующей армии и флота наряду с отставниками не участвовал в ревизиях. На протяжении переписей XVIII и XIX веков числилось более 100 наименований, условно обозначающих разделение населения. Далее, в качестве примера, мы укажем несколько групп, которые не облагались налогами и были освобождены от учета в ревизских списках на определенных этапах переписей:

1) потомственные и личные дворяне;

2) государственные служащие;

3) представители духовенства, их дети;

4) почетные граждане;

5) учителя на дому;

6) обладатели академических, ученых и медицинских степеней;

7) купцы 1-ой гильдии;

8) уважаемые работники и мастера казенных заводов.

Однако, стоит принять во внимание, что ревизии были распространены не только на крестьян (как дворцовых, так и частновладельческих), но и на однодворцев, посадских людей, всевозможных сельских обывателей а также другие податные сословия. В ревизских сказках должны были учитываться лица, "возвратившиеся в податные списки", например, лишившиеся санов монахи. Примечательно, что первую ревизию проводили гвардейцы Петра Первого, выявившие утайку помещиками миллиона крестьян, которые вскоре были выведены гениальным императором из крепостного состояния и переведены в новое сословие - государственные, казенные, лично свободные крестьяне. Самые зарвавшиеся воры-помещики были беспощадно казнены, а остальные - оштрафованы. Впоследствии, ревизии по переписи населения проводили Военная и Ревизион-коллегии, но дело шло очень медленно. Последние ревизии осуществляли должностные лица губерний и уездов, помещики, старосты, казенные палаты. Чиновники, старавшиеся угодить начальству и получить его расположение, дотошно проверяли метрические книги и сопоставляли данные из них с ревизскими сказками, разыскивая при этом все утаенное.

В свою очередь, были чиновники, которые вымогали взятки за то, чтобы в учетные списки помещиков не вносились "мертвые души", увеличивающие налог. Справедливо будет заметить, что и сами помещики зачастую провоцировали государственных служащих на получение мзды за сокрытие какого-либо количества крестьян в ревизских сказках. Во все времена, во всех без исключения государствах и при любых правителях существовала прослойка населения, желающая уйти от налогов, так что, подобное положение дел в те времена не кажется особенным. История знает случаи, когда скрывались целые деревни, поэтому отсутствие записей о представителях исследуемого рода в ревизских сказках какого-либо села или уезда ещё не на 100% доказывает отсутствие звеньев династии в этом месте.

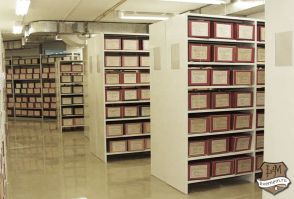

Говоря о местах хранения тетрадей с записями о ревизиях, администрация livemem.ru рекомендует учитывать непосредственно регион, в котором проходит поиск. Как правило, ревизские сказки 1781-1858 годов хранятся в фондах федерального архива конкретного субъекта Российской Федерации. Сказки по первым трем ревизиям можно найти, посетив РГАДА (Российский государственный архив древних актов). В редких случаях копии ревизских списков можно отыскать в фондах дум, управ, уездных казначейств, мещанских старост, наместнических правлений а также РГИА (Российский государственный исторический архив). Имейте ввиду, чтобы определить местоположение документов, необходимо уточнить по картам или у сотрудников учреждения, к какой губернии или уезду относилось селение на момент проживания искомого человека в нем. Обращаем внимание исследователей на то, что учреждение имеет право даже не выдать для ознакомления ревизские сказки, по причине их плохого состояния. Так как работы по описям (занесение ревизий населения в списки, обозначающие, что книга находится в данном архиве) документов в виду их колоссальных объемов продолжаются и по сей день, информация о существовании некоторых сказок не известна даже сотрудникам ведомств. Учитывайте полученные сведения из этой части статьи, и поиск генеалогических источников станет для Вас интересным увлечением, а не обременительным времяпрепровождением.

Содержание ревизских списков и пример ревизии населения

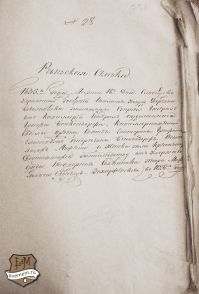

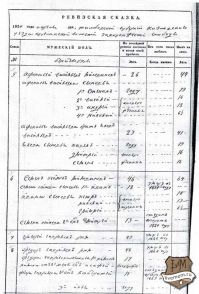

Примерно до середины XVIII века чёткого формуляра по составлению ревизских сказок не было и ответственные за перепись лица вносили данные о населении лишь руководствуясь рекомендациями властей, а не в строгой зависимости от них. Начиная с третьей ревизии вводится печатный бланк, до появления которого форма списков прорисовывалась вручную. С 3-ей по 7-ую ревизии таблица пополнялась новыми графами и лишь с 1815 года структура ревизской сказки обретает свой окончательный вид. В форме содержалась следующая информация: дата подачи сказки, место проведения переписи населения вплоть до указания села или деревни. Также указывались номер семьи, её состав до и во время проводимой ревизии, возраст каждого конкретного человека и другое. В заключительной части ревизской сказки подсчитывались итоговые цифры и ставилась подпись того, кто был ответственен за перепись в административной единице.

Усложняющим фактором при ознакомлении со списками является неразборчивый почерк заполняющих лиц (в чём Вы можете убедиться, посмотрев на подборку картинок к статье), который в большинстве случаев трудно читаем. Некоторые записи и вовсе невозможно разобрать даже с лупой и опытом работы в сфере генеалогии пару десятков лет. Однако, важность записанных данных заставляет исследователей сидеть над ревизскими сказками не один час и день, так как прочитав текст, можно узнать сословную принадлежность, род деятельности, имущественное положение, место службы и другую ключевую информацию об искомых родственниках из прошлого. Касаемо расположения элементов в таблице, не лишним будет отметить, что записи в тетради делались следующим образом: на левой стороне ревизской сказки вносился поименный список лиц мужского пола каждой семьи, указывался возраст а также обозначалось, "сколько таких лиц было в семье во время предыдущей ревизии, сколько лиц выбыло, когда именно и по какой причине, и сколько состоит налицо". На правой стороне ревизского списка вписывались "души женского пола" с указанием возраста.

"Ревизская сказка Успенской губернии Староустьинского уезда города Новопетровска при помещике Алексее Давыдове за 1817 год.

№ 14, Иоанн Васильев Друничев, крестьянин, 59 лет, переведен из деревни Крючкино в 1804 году.

Иоанна Друничева сыновья:

Петр, 34 года;

Дмитрий, 31 год.

Иоанна Друничева внук, сын Петра Иоаннова:

Михаил, 6 лет.

Иоанна Друничева жена Агрипина Яковлева, 57 лет;

Петра Иоаннова жена Параскева Федотова, 29 лет;

Его же дочь, Татьяна, 4 года."

Как заметно, в приведенном образце ревизской сказки указана степень родства. Изучив запись, можно выстроить фамильное древо на несколько поколений вглубь династии и получить исходные данные для продолжения поиска предков. Анализ возраста с местом жительства конкретного человека поможет определить генеалогические источники для следующего этапа исследования родословной, приобщившись к истории семьи.

Исповедные ведомости, метрические книги, переписи населения 1720 – 1917 годов с их ревизскими списками и писцовые книги XVII века являются важнейшими историческими источниками а также основными документами, хранящими достоверные факты о миллионах подданных Московского царства и граждан Российской империи. Не все из ревизских сказок сохранились до нашего времени, но те, что удастся найти, изучив в ходе генеалогических исследований, приблизят потомков к своим предкам и восстановят семейные цепочки родства.

Авторы: Александр и Максим Андреевы

- Подробности

- Автор: В. Семевский.

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 1569

Рейтинг: 5 / 5

Крестьяне различных наименований в XVIII и первой половине XIX в.

Крестьяне посессионные, церковных учреждений, дворцовые и государственные, или казенные в XVIII в.

Для поддержания промышленности и создания достаточного количества постоянных рабочих на частных фабриках и заводах Петр Великий предоставил право и лицам недворянского происхождения приобретать деревни, но только не иначе, как с заводами и фабриками, неотъемлемую принадлежность которых они должны были составлять. Покупать деревни с заводами дозволялось не только «шляхетству», но и «купецким людям» с разрешения берг- и мануфактур-коллегии, и с тем, чтобы этих деревень отдельно, без заводов, никому не продавать и не закладывать и ни за кем не укреплять; с заводами же продавать дозволялось, но лишь с разрешения берг-коллегии. В 1722 г. Петр Великий не велел отдавать с фабрик учеников и работников, оказавшихся беглыми помещичьими людьми, так как от возвращения их происходит остановка фабричных работ. В следующем году повелено было, если кто из пришлых на заводы людей, обучившись какому-нибудь мастерству, будет нужен заводчику, то последний имел право заплатить за него помещику 60 руб. и оставить его у себя. Купленные с заводами люди и деревни вошли потом в состав особого разряда крестьян, получившего при императоре Павле и Александре I название посессионных. В 1736 г. всем, находившимся в это время на фабриках и обучившимся на них какому-либо мастерству, велено было остаться при них вечно, а фабриканты должны были внести за них в сенат определенную плату, которая за крепостных отдавалась помещикам, а за дворцовых, монастырских и других зачиталась в уплату подушного оклада. Непомнящие родства должны были по-прежнему остаться на фабриках.

- Подробности

- Автор: Н. М. Дружинин.

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 1336

Рейтинг: 5 / 5

Государственные крестьяне особое сословие крепостной России, оформленное указами Петра I из оставшегося незакрепощённого сельского населения черносошных крестьян (См. Черносошные крестьяне) и половников (См. Половники) Северного Поморья, сибирских пашенных крестьян, однодворцев (См. Однодворцы), нерусских народностей Поволжья и Приуралья). В отличие от помещичьих и дворцовых крестьян (См. Дворцовые крестьяне) (позднее — Удельные крестьяне), Г. к. жили на казённых землях и, пользуясь отведёнными наделами, были подчинены управлению государственных органов и считались лично свободными.

- Подробности

- Автор: https://karabai96.livejournal.com

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 983

Рейтинг: 5 / 5

Войсковые обыватели — сословие в Российской империи, приравнивалось к государственным крестьянам, было образовано в 1765 году.Это были потомки людей, служивших в украинских пограничных слободских («черкасских») и ландмилицских полках, которые набирались из однодворцев и слободских казаков.

-

Одни из войсковых обывателей, например орловские, тамбовские и тульские, пользовались всеми правами однодворцев. Для других, например екатеринославских, харьковских, белгородских, воронежских и курских — сохранялись льготы (не все), дарованные слободским казакам Петром Первым. Самое главное — в войсковых селениях, слободах, местечках, городах (кроме нескольких) разрешалось винокурение. Также была разрешена соледобыча, за которой ездили на Тор. Также разрешались другие промыслы (изготовление на продажу различных вещей, продажа продуктов и прочее) — без уплаты налогов. До 1837 года войсковые обыватели подчинялись военному ведомству, сначала — местным воеводам, затем — особому управлению Военного министерства. Войсковые обыватели по жребию служили в территориальных полках постоянного состава. Полковой состав в мирное время был установлен маленький — 1 000 человек на полк, но зачастую превышался, иногда значительно. Остальные войсковые обыватели призывного возраста, не прошедшие по жребию, периодически проходили учебные сборы. При начале войны полки расширялись по штату военного времени, и в её продолжении по мере надобности получали из мирной губернии в зону боевых действий пополнения из прошедших подготовку в составе маршевых эскадронов. При основании в 1837 году Министерства государственных имуществ, войсковые обыватели были переданы в гражданское управление. Наибольшее число войсковых обывателей было в Екатеринославской и Харьковской губерниях, образовавшихся из слободских полков, затем в Воронежской, Орловской, Тамбовской, Астраханской, Херсонской, Белгородской, Курской, Тульской и Казанской. В 1837 году всех войсковых обывателей в Российской империи насчитывалось около 400 000 человек.

24 ноября 1866 года был издан закон «О поземельном устройстве государственных крестьян», в соответствии с которым сословие войсковых обывателей упразднялось.

Итак к середине 18 века, черкасами на юге России называют совершенно определённый народ, который состоит из казаков, пахотных или посполитых крестьян и из старшины управлявшей слободскими полками. Поскольку черкасские полки оказались в центре страны, и поселились на благодатных землях, то население полков стало быстро расслаиваться. В пределы полков устремились малороссийские крестьяне, которых тоже стали называть черкасами. Во второй половине 18 века, черкасские полки начали испытывать кризис управления. Черкасская старшина стала всё более богатеть, черкасы казаки стали разорятся. Стоит бегло заметить, что черкасы не были все поголовно казаками. Казачество черкас это скорее род рыцарства. Обеднение простых казаков - черкас, привело к потере боеспособности самих черкасских полков, которые и доселе не блистали на поле боя, громкими победами. Так маршал Миних собираясь в поход на Крым рассчитывал увидеть чуть ли не стотысячное войско, а прибыло около трёх тысяч. И если при Елизавете Петровне, вся эта ситуация хоть и беспокоила власти, но не подталкивало к решительным действиям, то с воцарением Екатерины Второй, немецкий порядок добрался и до сытых и ленивых слобожан - черкас. По жалобам самих черкас, казачье самоуправление было ликвидировано, а вместо него образованы поселённые гусарские полки. Об этих полках сыгравших заметную роль в русской военной истории, как ни будь позже, поскольку в первую очередь я хочу развеять миф, о неком закрепощении "вильных козакив", злой бабой Катэриной. Вторая цель, разрушить стереотип в головах "особо упоротых", о бесследном исчезновении в мужицкой стихии, прежде вольных казаков. Итак, о чём будем говорить? Говорить будем, о сословии войсковых поселенцев, или же войсковых жителей, или же войсковых обывателей, называемых даже "обитателями". Примечательно, что новое сословие не носило единого правового содержания в смысле единого описания прав и обязанностей представителей войсковых обывателей. Так к примеру русские однодворцы, хотя и считались войсковыми обывателями но регулярному призыву не подлежали и поставляли рекрутов "на своих условиях". Нас же интересуют именно черкасы. Хотя черкасы и лишились казачьего самоуправления, и лишились казачьего звания, тем не менее на них были возложены серьезные служебные обязанности. Так войсковые обыватели по жребию выбирали рекрутов для гусарских полков. На содержание данных полков войсковые обыватели, платили по 7 коп. со двора, в год. Первоначальное сопротивление гусарской службе сменилось её популярностью, так как она открывала дорогу к карьере. А черкасы очень охочи до военных званий. До 1837 года, войсковые обыватели управлялись Военным министерством в лице специального управления, войсковыми поселенцами. А после 1837 года, черкасы были переданы в гражданское управление. Служба войсковых обывателей сводилась не только к поставке рекрутов, но к организации "допризывной" подготовки и поддержанию боеспособности населения в целом, для чего на черкаских войсковых территориях регулярно проводились военные сборы, и были сформированы "маршевые сотни". Маршевые сотни играли и роль карательно - полицейских сил, при восстаниях русских и украинских крепостных крестьян. Так к примеру слобода Белогорье Белогорье вместе с выделившимися хутором Кирпичи делилось на 16 "десятков" (в каждом "десятке" 100 дворов), четыре "десятка" составляли сотню. Примечательно что, для подслащения пилюли лишения казацких привилегий, за черкасами было закреплена свобода винокурения, что давало самим черкасам не малый доход. Так опираясь на ту же историю слободы Белогорье, можно отметить что,за "войсковыми обывателями" Белогорья, как и в других местах, населённых черкасами, было оставлено право винокурения и беспошлинной продажи вина. Поэтому в Белогорье до появления "отпусков" в 1819 г. было 30 больших и малых винокуренных заводов. Помимо всего, статус черкас в отношении правил землепользования, беспошлинной торговли, и всех иных экономических привилегий, сохранялся в том же объеме прав, что и у прежних слободских казаков. В связи с общегражданскими изменениями в России, а также в связи с окончанием Кавказской войны и завершением формирования Кубанского казачьего войска, сословие войсковых обывателей было упразднено в 1866 году. Дав значительный толчок для развития регионов заселённых черкасами. Следует заметить, что статус войскового обывателя по своему правовому содержанию, смыкался со статусом солдат, которые по выходу в отставку также числились за Военным ведомством и относились к военному сословию и к статусу войсковых казаков. Это объясняет тот факт, что вновь созданные и пополняемые войска создавались в значительной степени именно за счёт войсковых обывателей, как русских однодворцев, так и черкасских слобожан. Сословие войсковых поселенцев являлось переходным состоянием от прежней вольной казачьей жизни к жизни обще - имперской гражданской. Следует отметить, что и после отмены самого сословия войсковых поселенцев, царское правительство продолжало формировать на основе черкас, регулярные кавалерийские полки, что в последствии в немалой степени повлияло на исход Гражданской войны в России.

- Подробности

- Автор: Алексей

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 2011

Рейтинг: 5 / 5

Бояре. — Уже в древнейших памятниках нашей истории мы встречаем свидетельство о существовании особого правительственного класса или круга людей, которые были ближайшими правительственными сотрудниками князя. Эти люди назывались боярами, а иногда дружиной князя и составляли его обычный совет, с которым он думает об устроении земли. Вместе с княжескою властью, имеющею государственный характер, является и специальный военный класс — княжеская дружина, княжеские мужи. Это был класс населения более близкий к князю, что доказывается и большею, положенною в Русской Правде за убийство княжа-мужа, т.е. дружинника, вирою. Такое положение дружинника было и источником его богатства и дружинники были вообще богаче остального населения за исключением немногих особенно богатых гостей. Дружина в свою очередь делилась на старшую и младшую, которые имели и свои подразделения. Старшая была близка к князю, но из этой старшей дружины выделялось несколько человек, особенно важных, близких к князю. Старшая дружина известна под именем бояр. Общим названием их первоначально было огнищане, впоследствии за ними утвердилось название княжих мужей и наконец просто бояр. Слово боярин обозначало вообще влиятельного в земле человека, нарочитого мужа; лучшего в том смысле, как это слово употребляет летопись, говоря о древлянских послах к кн. Ольге: “лучшие мужи (их выбрано было 20), иже держаху Деревскую землю”.

- Подробности

- Автор: А.Смолянинов

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 23150

Рейтинг: 5 / 5

Однодворцы

Однодворцы являются потомками служилых людей, нёсших дозорную и сторожевую службу на южных границах в XVI-XVII вв., которые в дальнейшем не приобрели права российского дворянства. Класс однодворцев сформировался из русских детей боярских украинных городов (особый разряд детей боярских), стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, пушкарей, засечных сторожей и обедневших дворян, городовых, рязанских и донских казаков, Касимовского и Кадомского служилого люда, а также части татарской аристократии.

Понятие «однодворец» прочно вошло в официальные документы уже к середине 17 века и обозначало людей, которые сами и их предки в прошлом служили в дворянском ополчении, но из-за бедности и запустения земель больше служить не могли, потому что все их поместье состояло из одного двора (отсюда название). Жалованья неслужащие дворяне не получали, а собственные скудные доходы не позволяли им отправиться на службу, оставив хозяйство. Государство подобная ситуация устраивала, поскольку однодворцы жили по южной лесостепной границе и своим присутствием на этих землях способствовали их хозяйственному освоению и, кроме того, могли выступить в их защиту в случае прямой военной угрозы.

- Подробности

- Автор: Алексей

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 3462

Рейтинг: 5 / 5

Дворянство в России возникло в XII веке как низшая часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. Свод законов Российской империи определял дворянство как сословие, принадлежность к которому «есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствующих в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в заслугу, приобретали потомству своему нарицание благородное. Благородными разумеются все те, кои от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы». Слово «дворянин» буквально означает «человек с княжеского двора» или «придворный». Дворяне брались на службу князем для выполнения различных административных, судебных и иных поручений. В системе европейских представлений верхушка русского дворянства того времени — некий аналог виконтства.

- Подробности

- Автор: Т. А. ЛАПТЕВА

- Категория: Исторические исследования

- Просмотров: 3744

Рейтинг: 5 / 5

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ В XVII ВЕКЕ

- Подробности

- Автор: Алексей

- Категория: Гипотезы

- Просмотров: 1324

Рейтинг: 5 / 5

В семейном архиве двоюродной сестры Марии Тимофеевны Барненковой (Смоляниновой) на стене висел портрет её отца а моего родного дяди Тимофея Михайловича Смолянинова в военной форме краснофлотца. Дядя по свидетельству очевидцев пропал безвести (погиб?) в апреле 1943 года во время высадке на берег десанта. На фотографии на ленте бескозырки удалось прочесть из всей длинной надписи только одно слово Гидрограф -это название корабля на котором служил Дядя. Отслеживая историю этого корабля удалось выяснить что изначально он носил другое название и выполнял другие функции Это был Минный транспорт "Дунай"

- Подробности

- Автор: Алексей

- Категория: Гипотезы

- Просмотров: 1552

Рейтинг: 5 / 5

Информация от Екатерины Файлер (Смоляниновой)

"Музей (Астраханский краеведческий -А.С) хранит архивы, красноречиво повествующие о жизни и деятельности астраханских дворян Долинно-Ивановских, Батуриных, Смольяниновых, Фадеевых, Лебедевых."

Я так понимаю, что речь идет о краеведческом музее.

Фамилия, хоть и СмолЬянинов, но думаю, это не случайно, так как не однократно слышала историю, что у нас мягкий знак потерялся...и думаю, таких совпадений просто так не бывает...

Кстати, там в книге есть еще картинка, но она очень маленькая, значка кадета А.Смольянинова, так что судя по-всему, он заканчивал военное училище.Ну пока на этом все, в прикрепленном файле фотография этого Александра Иосифовича Смольянинова.

С уважением, Катя

На сайте

Сейчас 855 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Авторизация

INOPROSPORT

- В Канзасе о Шапи, давшем огня в матче с «Сент-Луисом»: злобный эльф из России!

- Вашингтонцы об Овечкине, взявшем день отдыха перед 5-й встречей с «Каролиной»: неужели он играет с травмой?

- За океаном о втором подряд шикарном перфомансе Бобровского: демонстрирует мировой уровень

- Американские фанаты о Мичкове и разбитой машине в Дубае: просто отдых после тяжёлого сезона

- Канадец Экблад и финн Миккола высказались о звездной игре Бобровского